09.06.2024 – Tornadische Superzelle im Südburgenland

Ausführlicher Bericht folgt…

Ausführlicher Bericht folgt…

Eine Anfangs unscheinbare Gewitterlage, die im Endeffekt tolle Strukturen hevorbrachte. Viel Spaß beim Lesen!

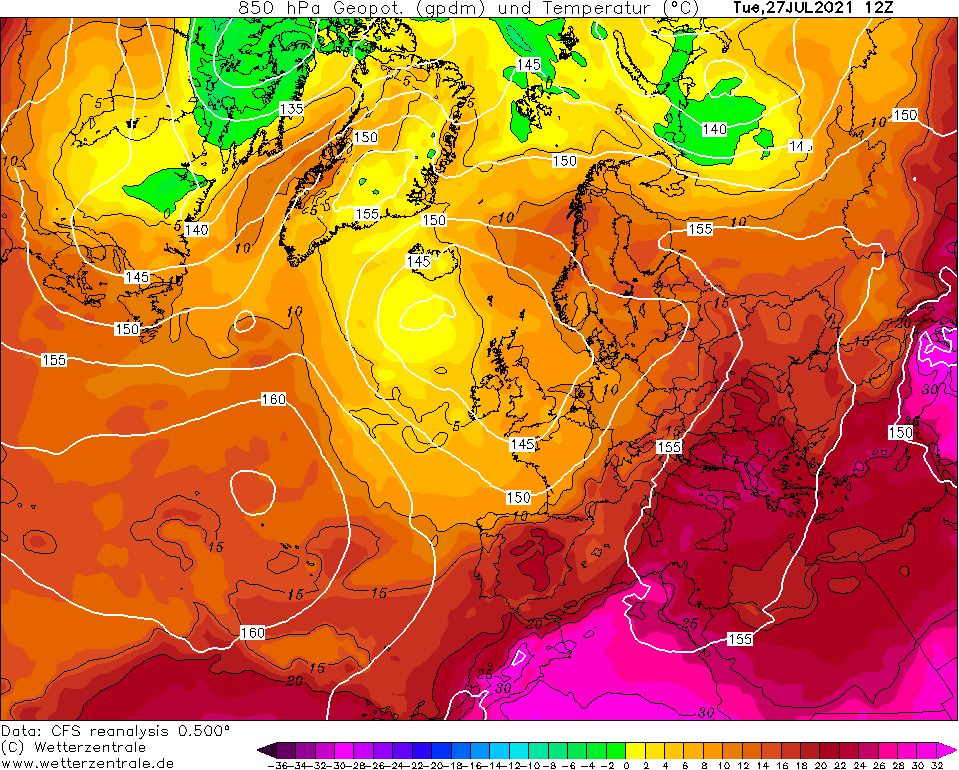

Wie oft diesen Sommer liegt Österreich am 27. Juli vorderseitig eines Langwellentrogs, der von einem ausgeprägten Höhenrücken über Osteuropa flankiert wird. Im Analysezeitraum verlagert sich dieser langsam in den Mittelmeerraum, während ein Kurzwellentrog von Island bis zu den britischen Inseln vorankommt und dem dort verweilenden Höhentief wieder Leben einhaucht. Somit verlagert sich der Trog langsam Richtung Osten.

Im Übergangsbereich findet sich eine verwellende Luftmassengrenze quer über Mitteleuropa. An dieser sorgen eingelagerte Wellen und lokale Konvergenzen immer wieder für Hebungsmeachnismen. Weiterführend werden die von Italien, über Österreich bis nach Polen lagernden labilen Luftmassen im Tagesverlauf aktiviert.

Im Detail bedeutet dies einen leicht föhnigen und grundsätzlich ruhigen Sommertag, mit einer am Nachmittag auflebenden Welle an Konvektion ausgehend vom Alpenhauptkamm bis ins angrenzende Alpenvorland. An der Luftmassengrenze können sich lt. Lokalmodellen nochmals an die 800-1000J/kg ML CAPE aufbauen. Entlang der Alpen dank Föhn lokal bis 1500J/kg.

Auch der Bodenwind ist für solch eine Lage recht klassisch. Die südlichen Anströmung wird im Osten um den Alpenbogen gelenkt und etabliert somit einen bodennahen Ostwind entlang der Nordalpen, der durch das konvergente Verhalten der Alpen im Alpenvorland auf Nord bis Nordost dreht.

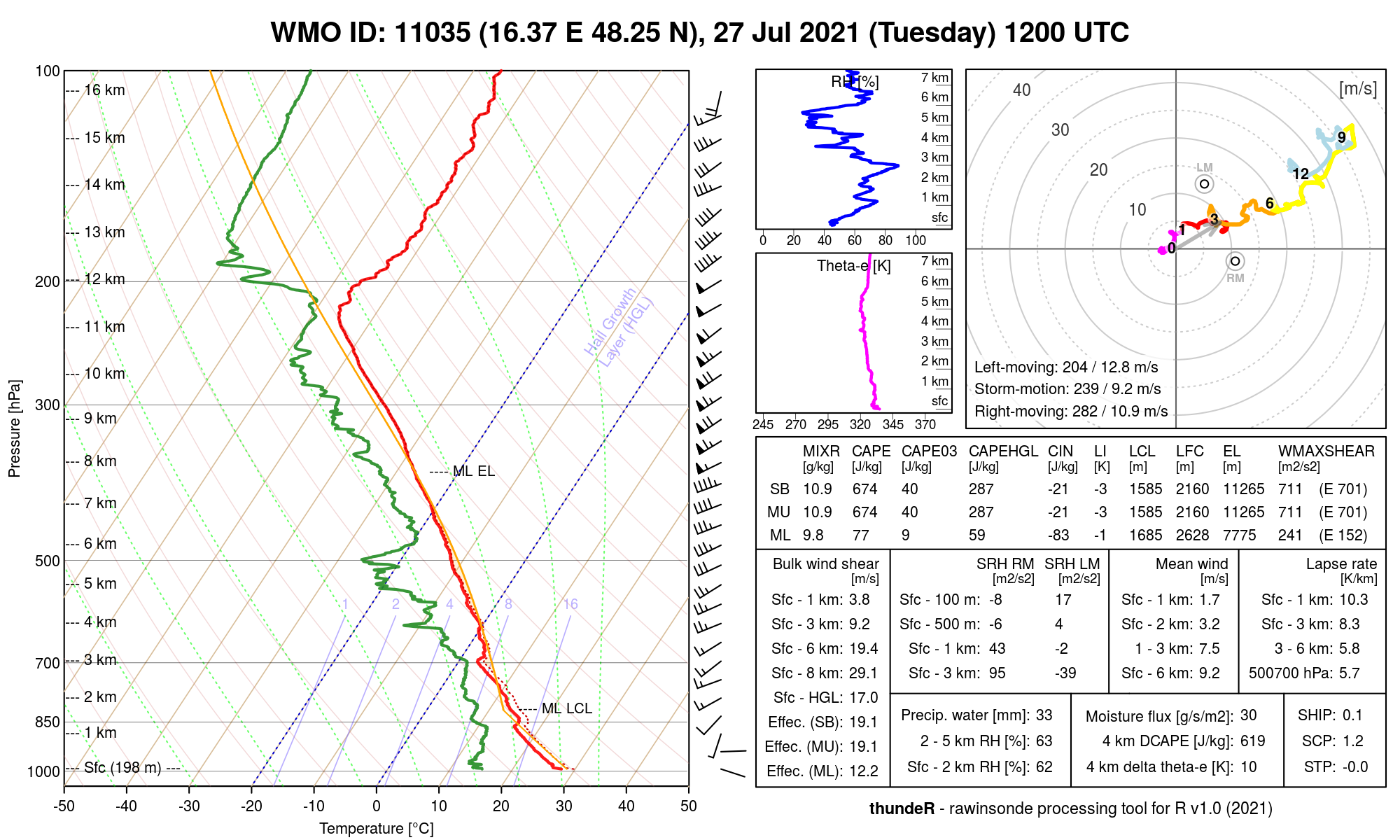

Das Wiener Sounding von 12z zeigt hochreichend gute Windscherung. Mit einer DLS von knapp 20m/s und 0 -3 km Scherung von ca. 10 m/s, sind höher organisierte Gewitterzellen möglich. Die nur schwachen aber von Ost, mit der Höhe zyklonal auf W/SW drehenden, bodennahe Winde sorgen, in Verbindung mit nur mäßigen Feuchte, für ein sehr geringes bis nicht vorhandenes Tornadorisiko.

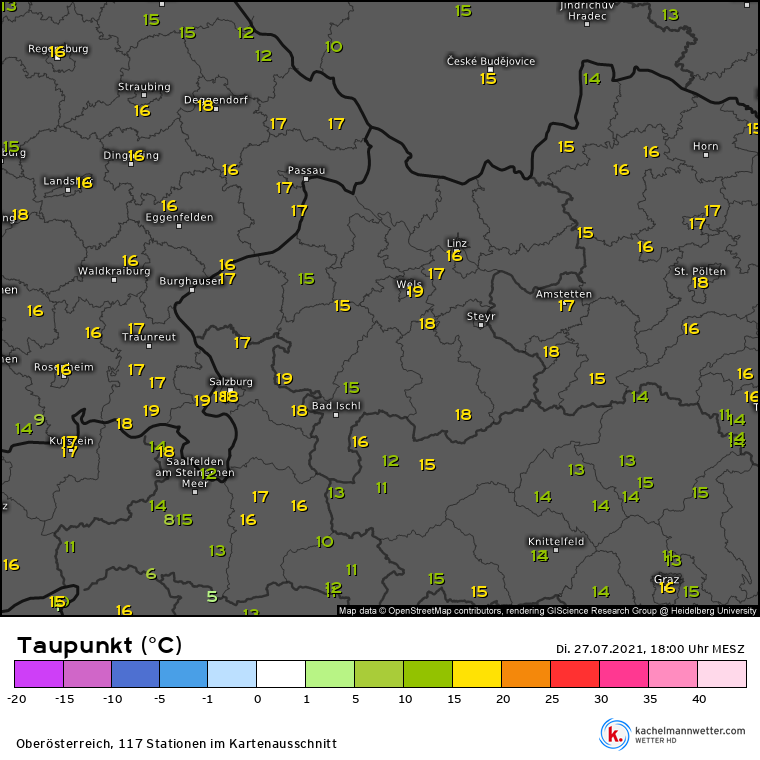

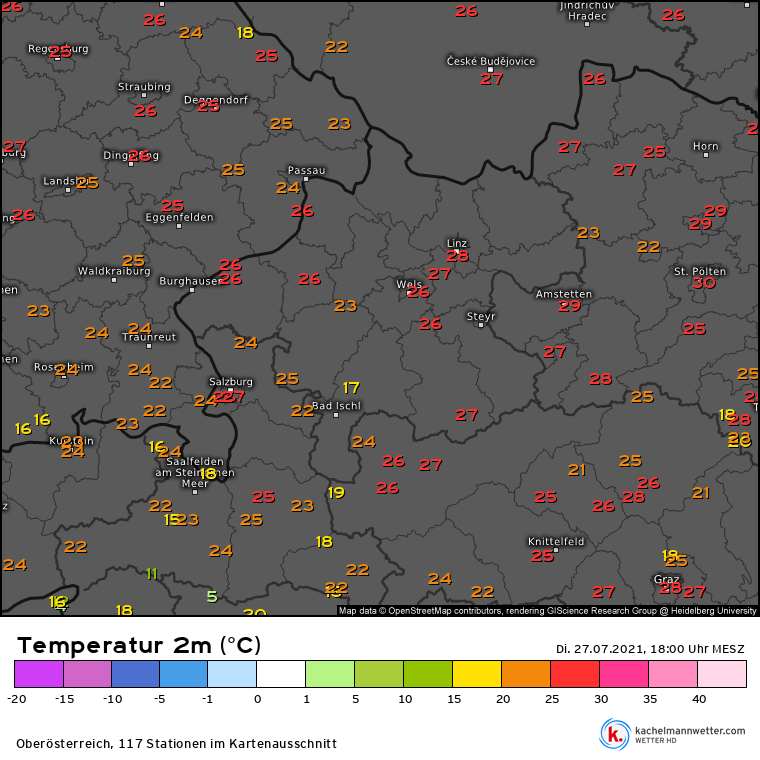

Am späten Nachmittag können sich ausgehend der Alpen einige schwach organisierte Zellen bilden. Diese ziehen im weiteren Verlauf mit der südwestlichen Höheströmung Richtung Oberösterreich. Die Zellen entstehen in einer recht trockenen Umgebung mit Taupunkten um nur 13-15°C und können daher anfangs nur eine recht schwache Reflektionen entwickeln. In Zugrichtung lagern im Alpenvorland bzw. Zentralraum/Mühlviertel deutlich labilere Luftmassen, die eine stärkere Entwicklung ermöglichen. Daher ist beim Übergang ins Flachland mit einer deutlichen Verstärkung zu rechnen.

Gegen 18:00 Ortszeit erreichen die Gewitterzellen, bereits unter leichter Verstärkung, den oberösterreichischen Zentralraum bei Gmunden. Kurze Zeit später entstehen erste Bilder der Zelle… der Chase beginnt.

Um 18:45 konnte einer unserer Chaser die Zelle von Zuhause aus sehen bzw. erste Bilder der Zelle machen. Standort Allhaming OÖ.

Um ca. 19 Uhr machte ich mich dann auch auf dem Weg zu meinem Aussichtspunk mit perfektem Blick in Richtung Süden. Nach ca. 20 Minuten wurden erste Strukturen der Shelfcloud erkennenbar. Der Anblick war genial. Da der Westen von Oberösterreich nahezu wolkenfrei war, wurde die Shelfcloud sehr schön von der Sonne angeleuchtet.

Standort: Altenberg bei Linz

Hier das Radarbild zum gleichen Zeitpunkt:

Man erkennt, dass das Radarecho mehere Kerne aufweist und ein hoher Organisationsgrad eher fehlt. Daher die Bezeichnung Multizelle.

Am Satelitenbild schön zu sehen wie der Gewitterkomplex halb Oberösterreich abdeckt.

Die Strukturen wurden immer schöner. Laminare Einschleifungen im oberen Bereich und darunter die Arcus Cloud. Diese tieferen Wolken enstehen durch die kühlere Luft die unten aus der Zelle herausläuft und zeitgleich läuft die wärmere Luft oben in die Zelle hinein. So entseht die klassische Böenwalze.

Beim Übergang vom Flachland ins Hügelland begann die Shelfcloud allerdings auszulaufen und die Strukturen verlierten sich. Der Gewitterkomplex wurde outflowdominant; sprich die kühle Luft, die in Bodennähe aus dem Gewitter herausläuft, schneidet die Zufuhr wärmerer energiereicher Luft ab. Das passiert wenn in einem Gebiet nicht genügend CAPE lagert oder die Windscherung (Windzunahme & Richtungsänderungen in die Höhe) deutlich schlechter wird.

Schön zu sehen in meinem Timelapse Video von der GoPro.

Ein paar Kilometer weiter östlich in Katsdorf, konnte mein Bruder auch ein sehr beeindruckendes Timelapse Video mit seiner GoPro anfertigen.

Sein Standort passte besser weil der Zellenkomplex direkt auf ihn zuzog. Ich war eine Spur zu weit westlich. Im Endeffekt konnten wir den Gewitterkomplex aber so aus zwei Perspektiven perfekt festhalten.

Ich habe am Ende nochmals meinen Standort gewechselt, um ein finales Timlapse Video, von dem in Richtung Nordosten abziehenden Gewitterkomplex, zu machen.

An der Rückseite des Gewitter zuckten noch einige Blitze heraus. Mit etwas Glück konnte ich hier noch einen einfangen.

Alles in allem war es ein unscheinbarer Gewittertag der meine Erwartungen von den Wolkenstrukturen her übertroffen hat. Auch die Schäden die wir 2021 ja schon zu Genüge hatten, hielten sich hier bis auf einige Überflutungen in Grenzen.

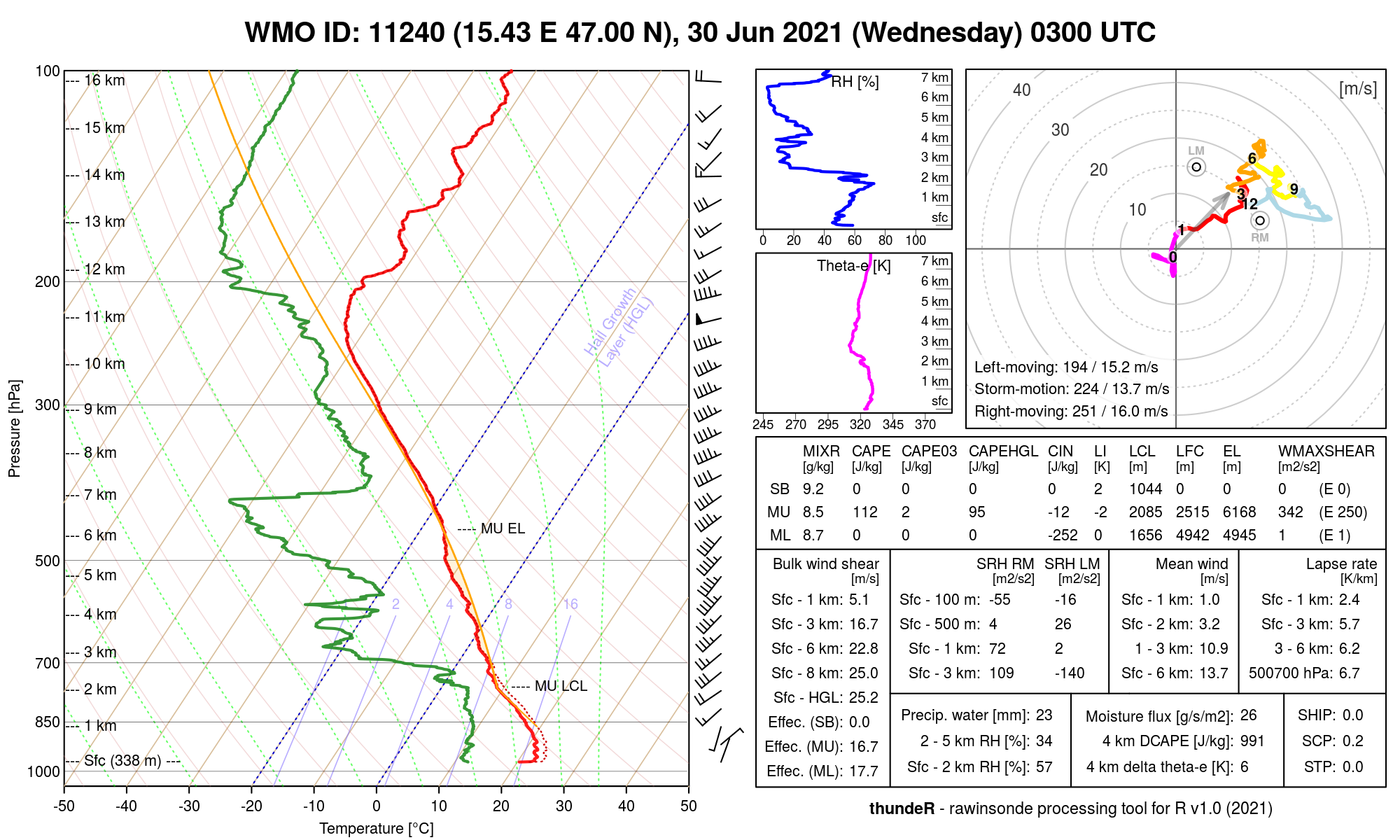

Nach den Höhepunkten der Saison am 24. & 25. Juni, folgte am 30. Juni 2021 nochmals eine markante Gewitterlage vom Grazer Becken bis in Südburgenland. Da die Energiewerte, aufgrund der Ausgangslage nicht mehr hoch waren, hielten sich die Schäden sehr in Grenzen. Chasertechnisch waren die Zellen dennoch ein Augenschmaus und ein perfekter Abschluss für den rekordträchtigen Juni.

Am 29.06 liegt Österreich vor einem Höhentief über Frankreich. Vorderseitig dem zugehörigen Trog, werden feuchte & hoch labile Luftmassen Richtung Mitteleuropa geführt. Im relevanten Zeitraum, verlagert sich das Höhentief nur sehr langsam und unter Abschwächung Richtung Osten. Noch am Abend des 29.06 führen präfrontale Wellen zu hochreichender Konvektion an der Alpennordseite.

Am 30.06 ist Österreich bereits zweigeteilt. Während sich entlang der Noralpen bereits kühlere Luftmassen durchgesetzt haben, lagern südlich der Alpen nochmals labile Luftmassen mit viel konvektivem Potential.

Diese Phänomen sorgt von Kärnten, über das Grazer Becken bis ins Wechselgebiet immer wieder für starke Gewitterlagen. Die Kombination von schwachen Gradienten am Boden und das orographische Hinderniss des Alpenbogens, ermöglicht ein Rückdrehen des Winds südlich der Alpen und somit eine erneute Anströmung feucht warme Luftmassen in Bodennähe. Die Nähe zum korrespondierenden Tief sorgt außerdem für stärkere Wind in höheren Schichten. Diese Zutaten sind die perfekte Vorrausetzung für hochreichende organisierte Konvektion.

Lokalmodelle zeigen das vorhandene Potential südlich der Alpen. Bis zum späten Nachmittag können sich nochmals über 1000 J/kg ML CAPE aufbauen.

Ein Blick auf das morgentliche Sounding von Graz Flughafen, zeigt das Setup ausreichend. In der Höhe dominieren bereits starke Winde aus SW, am Boden herrrscht noch seichter NO-Wind aus der Nacht herraus. Mit einer DLS von >20m/s ist ausreichend Windscherung für hoch organisierte Konvektion vorhanden.

Ab Mittag nimmt die Lage ihren Lauf. Gegen 15 Uhr Ortszeit hat der Wind bereits auf Süd bzw. Ost rückgedreht. Nach ausreichend Einstrahlung werden nochmals 28°C Lufttemperatur mit 15°C bis 16°C Taupunkt erreicht.

Ab dem frühen Nachmittag wird die Luftmassengrenze wieder aktiv und es bilden sich erste Schauer und Gewitter über dem Berg- & Hügelland

Gegen 16 Uhr bildet sich die erste markante Gewitterzelle im Flachland. Da die Zelle leider im flachen Gebiet ensteht, ist der Aufwind von Beginn an zum scheitern verurteilt. Eine Kombination aus vorhandenem Deckel und trockenen Luftmassen gegen Osten, lassen die Zelle regelrecht vertrocknen.

Gegen 16:40 enstehen folgende Bilder bei Stegersbach. Die laminaren Strukutren verweisen auf stabile bodennahe Luftmassen die vom Aufwind gehoben werden. Außerdem ist aufgrund der hohen Windscherung eine markante Trennung von Auf & Abwind erkennbar.

Im weiteren Verlauf stirbt der Aufwind aufgrund der stabilen Verhältnisse innerhalb kurzer Zeit.

Gegen 17:45 Uhr bildet sich im steirischen Hügelland eine neue Zelle mit deutlich besserer Ausgangslage. Eine rasche Verstärkung lässt auf beste Verhältnisse hoffen. Bei Szombathely sind noch die Überreste der ersten Zelle ersichtlich.

Bei Hartberg ein erste Blick auf den Aufwind.

Kurze Zeit später wirkt der Aufwind bereits deutlich organsierter. Die linearen, schwach organsierten Strukutren im nördlichen Teil der Echos verschwinden langsam und es bildet sich am südlichen Ende ein markanter Aufwindbereich aus.

Ca. 30 min später scherrt die Zelle bereits nach rechts aus und erreicht hohe Radarechos.

Anschließend entsteht bei Stegersbach folgendes Bild. Ersichtlich ist ein hoch organisierter Aufwindbereich mit wunderschönen Strukuren der Mesozyklone.

Kurz vor dem Überrollen der Zelle ensteht noch folgender Schnappschuss.

Die Zelle brachte im Abwindbereich kleinkörnigen Hagel und Windböen bis ca. 60km/h.

Gegen Osten wurde die Zelle schnell outflowdominant und löste sich innerhalb kurzer Zeit auf.

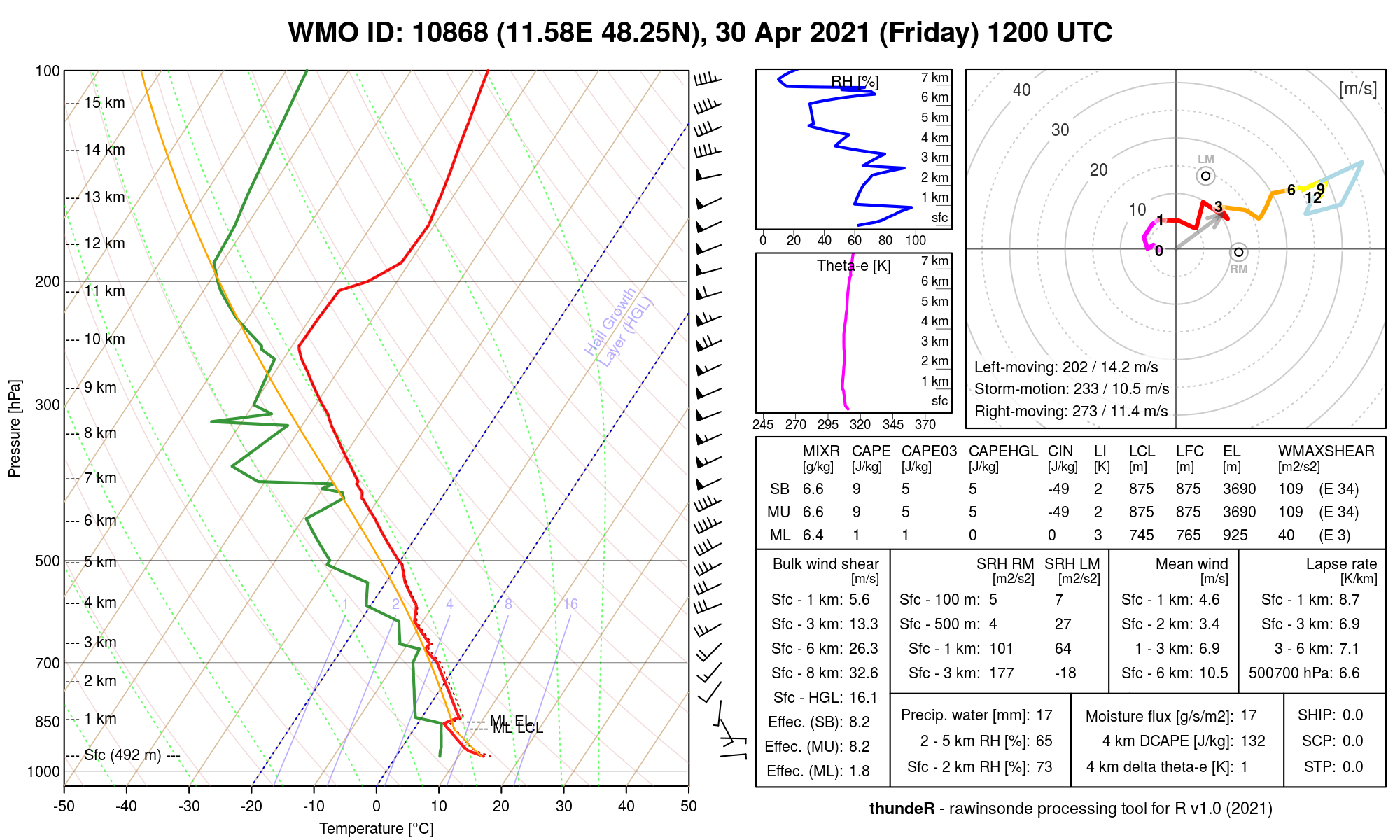

30.04.2021 – ein denkwürdiges Datum. Wer hätte gedacht, dass bei knapp 20 °C und Taupunkten von nicht einmal 10 °C eine langlebige Superzelle mit bis zu 4 cm Hagel möglich ist.

Österreich lag Ende April an einer Luftmassengrenze. Eine sehr barokline Zone mit zahlreichen Bodentiefs. In der relativen Topografie sieht man auch viele kleine Wellen eingelagert, die immer wieder für PVA-Felder sorgen. Grundsätzlich also eine turbulente Wetterlage mit großen Gegensätzen und jeder Menge Potenzial für Hebung.

Man beachte auch, wie dicht gedrängt die Isohypsen über Europa sind – der Jetstream verläuft quer über den Kontinent. In der Tat ergab sich an diesem Tag eine ausgesprochen gute Windscherung. Das sehen wir uns anhand des Radiosondenaufstiegs von München um 12z an.

Der Jet kommt mit mehr als 50 kn aus Südwest, darunter dreht der Wind allmählich zyklonal auf Süd-Südwest, Südost bis schließlich Ost am Boden. Eine solche Drehung des Windes (man beachte auch den Hodographen) ist sehr günstig für die Bildung von rotierenden Aufwinden bei Gewittern – falls sich welche bilden. Und das war die große Frage. Die Dynamik war jedenfalls da – und das sehr ausgeprägt. Bulk shear 0-8 km über 30 m/s – das ist mal eine Ansage!

Was es noch brauchte: Energie und Hebung.

Für die Energie bzw. Instabilität schauen wir uns natürlich CAPE an. Und da zeigten die Globalmodelle (EZ und GFS) wenig bis quasi gar keine Energie. Auch das Münchner Sounding weiste nur Werte im einstelligen Bereich auf – kein Wunder bei der Inversion auf 850 hPa.

Hochaufgelöste Modelle wie Kachelmann’s SuperHD berechneten schon deutlich mehr, direkt am Alpenrand sogar über 500 J/kg.

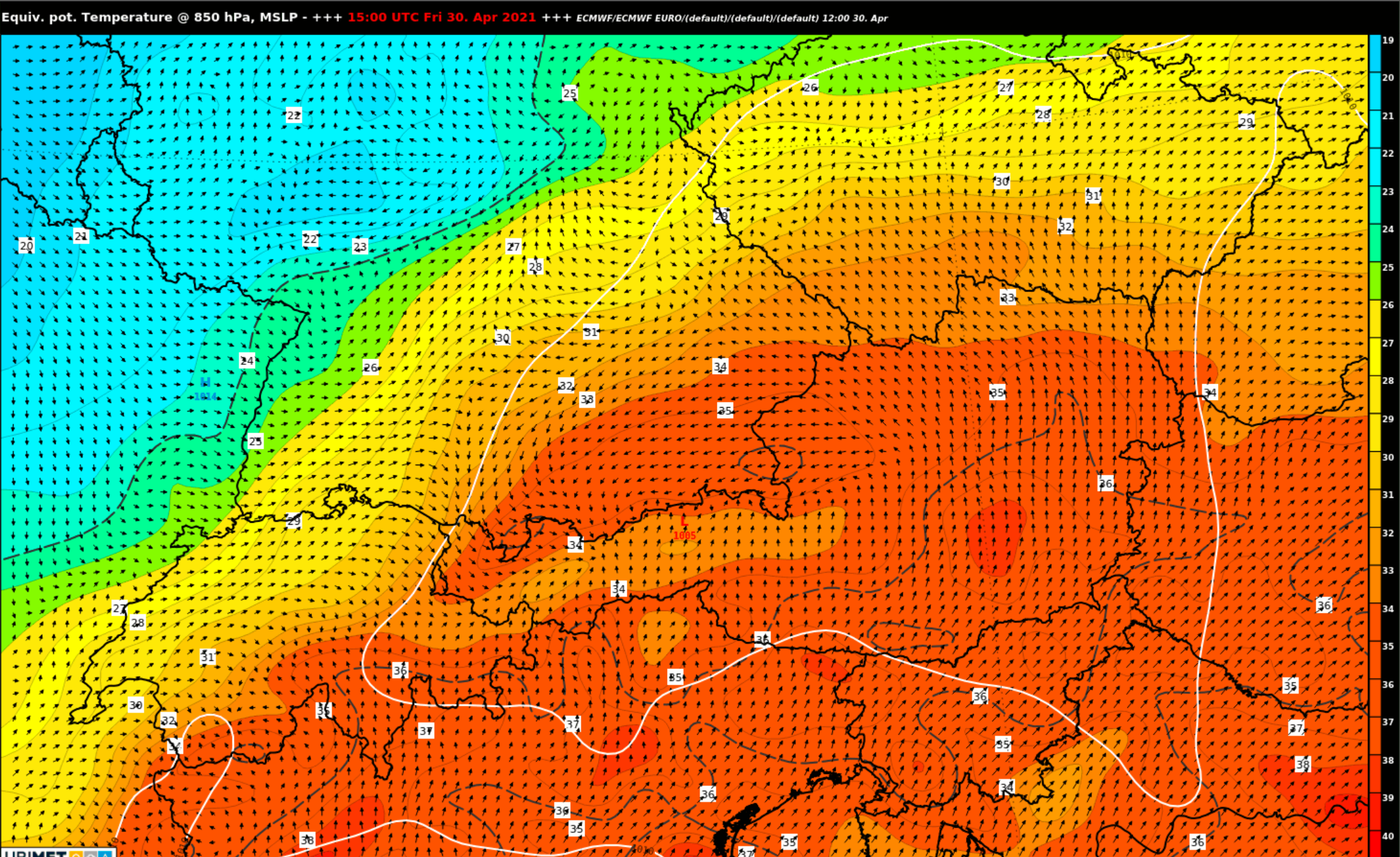

Auch die Äquivalentpotentielle Temperatur gab einen Hinweis auf etwas Potenzial:

Was diese Karte auch gleich zeigt, ist ein Leetief an der Alpennordseite, bedingt durch die föhnige Südwestströmung.

Der Föhn war nicht stark genug, um die Luft signifikant aufzutrocknen. Aber kräftig genug für Wolkenauflösung nördlich der Alpen. Die Sonne konnte also stundenlang ungehindert den Boden aufheizen, der vertikale Temperaturgradient verstärkte sich.

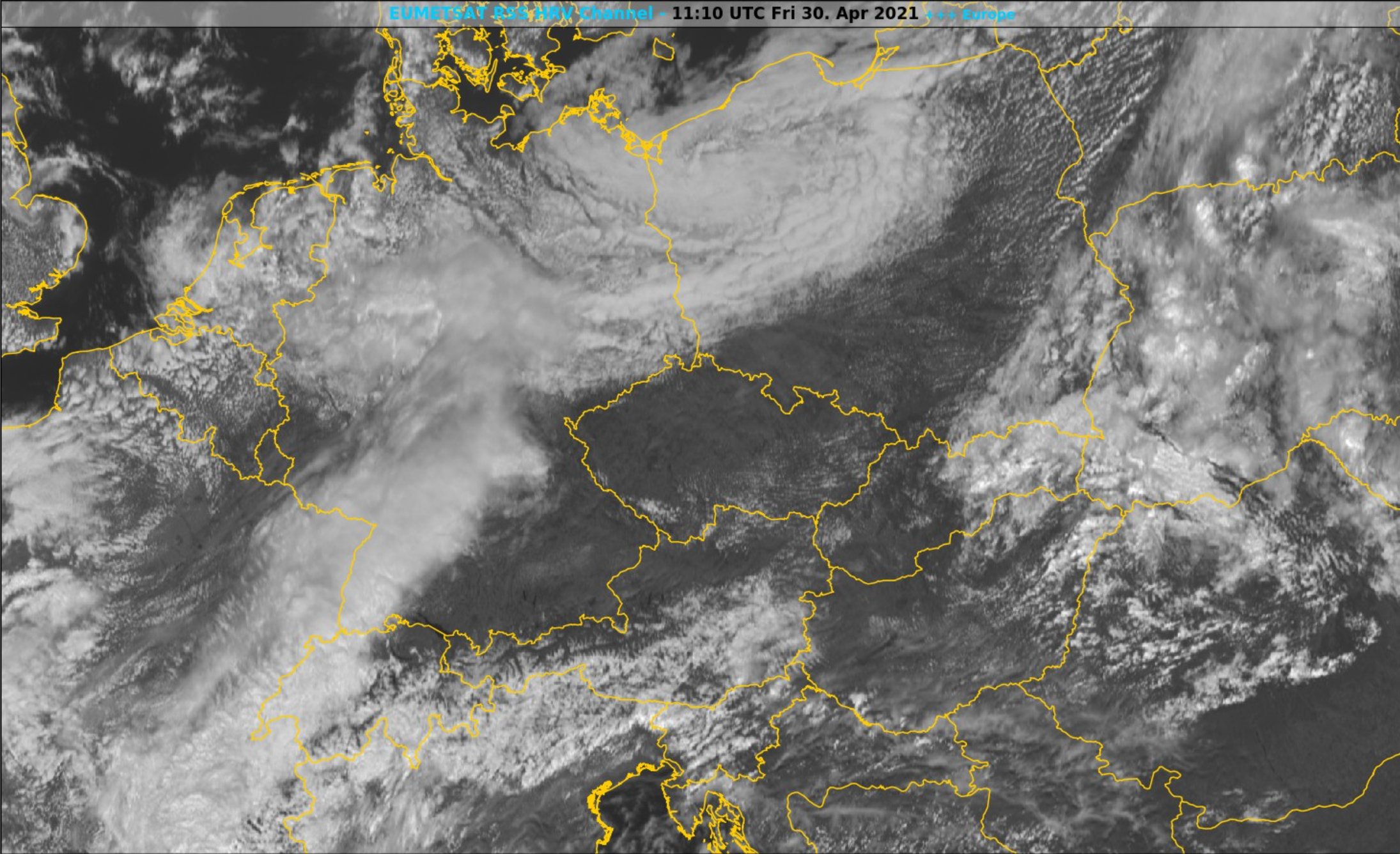

Gleichzeitig verschärften sich auch die Gegensätze an der Luftmassengrenze. Wir sehen sie hier gut an dem dichten Wolkenband über Südwest-Deutschland.

Damit konnte sich auch in der Horizontalen ein starker Temperaturgradient bilden – ebenfalls ein günstiger Faktor für Gewitter. Energie war also zumindest in Maßen durchaus gegeben.

Dass diese Energie jetzt umgesetzt wird und die gute Windscherung greifen kann, braucht es Hebung. Sehr potent dafür sind Konvergenzen. Man beachte, wie zu Mittag an der Luftmassengrenze Ost- und Westwind im Bereich der Schwäbischen Alb direkt aufeinanderprallen:

Die Konvergenz verlagerte sich im Laufe des Nachmittags Richtung Osten. Und dann ging alles sehr schnell. Um 15 Uhr bildeten sich erste dichte Quellwolken, am Bodensee wurde sogar der erste Blitz registriert. Die Konvergenz begann zu werkeln.

Unsere Superzelle nahm ihren Ausgangspunkt um 15:45 in Kempten/Allgäu.

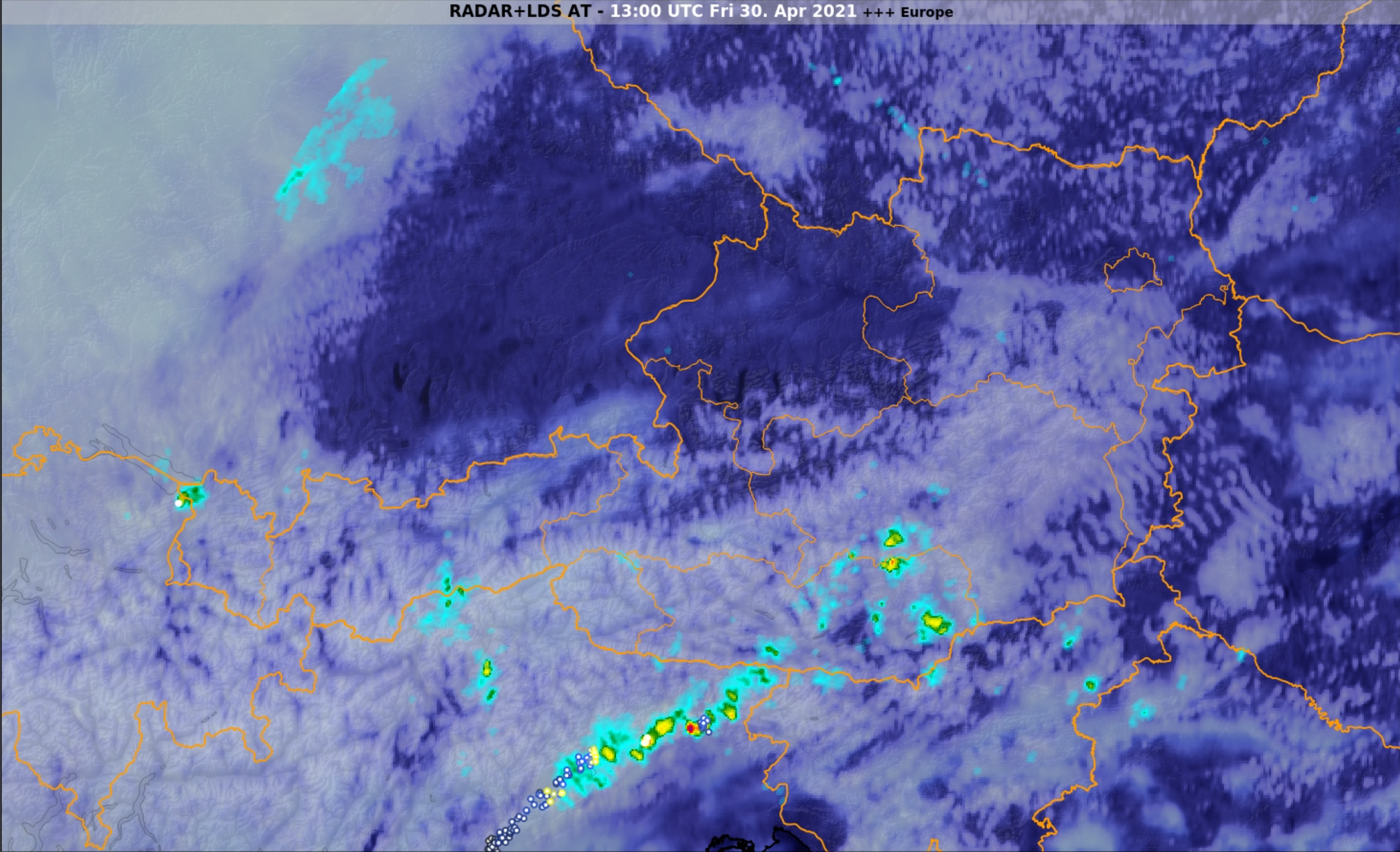

30 Minuten später war die Radarreflektivität bereits sehr heftig, und deutete schon auf ein organisiertes Gewitter hin. Außerdem konnte sich die Zelle bald gegen die Regenschauer rundherum durchsetzen und als Einzelzelle die gesamte Energie aufbrauchen.

Ungefähr zu der Zeit bestätigten erste Webcams (Nesselwang – Quelle: Panomax) schon die organisierte Struktur mit dem Ansatz einer Wallcloud.

Spätestens da wusste ich, dass ich es versuchen muss und machte mich auf den Weg Richtung Westen.

Der mächtige Amboss war bereits von Weitem zu sehen. Am Chiemsee legte ich einen kurzen Stopp für ein Foto ein.

Da musste ich aber näher ran. Südlich von Rosenheim angekommen, hatte ich freie Sicht auf das System, das gerade am Alpenrand entlangschrammte.

Man erkannte schon gut, wie die gesamte Zelle rotierte. Aber sie war noch recht hochbasig. Nicht unbedingt das, worauf ich gehofft habe, aber trotzdem fotogen. Und für Ende April allerhand!

Zu dem Zeitpunkt zeigte sich die Superzelle am Radar mit einem großen heftigen Kern. Der Amboss war mittlerweile riesig und bedeckte weite Teile Oberbayerns.

Die Blitzaktivität war jedenfalls ordentlich, CG-Blitze waren aber nur vereinzelt dabei – was bei der nicht allzu feuchten Grundschicht so zu erwarten war.

Es war Zeit für einen Standortwechsel. Über die A8 war es sehr einfach, noch einmal davonzufahren. Am südöstlichen Ufer des Chiemsees konnte ich diese schon beeindruckenderen Strukturen aufnehmen:

Mustergültig die Trennung von Ab- und Aufwindbereich. Und letzterer formierte sich immer schöner, mehrere Stockwerke bildeten sich aus. Das Gewitter hatte einen grünlichen Schimmer, war vollgeladen mit Hagel. Das sieht man auch am Radarbild, ein großer Bereich höchster Reflektivität – wirklich beeindruckend. Die Superzelle trat in ihre intensivste Phase ein.

Bemerkenswert fand ich auch den RFD. Er war hinter Meso langgezogen verbunden mit dem FFD.

Also schon daraus ließ sich ein Hakenecho vermuten. Und das bestätigt auch der Blick aufs hochauflösende Radarbild von Kachelmannwetter.

Wirklich beeindruckend, wie sich der rückseitige Abwind um die Mesozyklone herumwickelt.

Ich war also an einer Bilderbuch-Superzelle dran. Ein Stück weiter östlich bei Neukirchen hat sich das dann einmal mehr eindrucksvoll bestätigt:

Unter der breiten, mehrstöckigen Aufwindbasis hatte sich jetzt eine tiefhängende Wallcloud gebildet. Fracten berührten quasi den Boden und hätten auch mit einem Tornado verwechselt werden können. Aber selbst so einen konnte man zu dem Zeitpunkt nicht mehr ausschließen. Das Hook Echo war noch immer ausgeprägt, zu dem Zeitpunkt war der RFD aber schon deutlich enger am Hauptteil der Superzelle, die Mesozyklone war hier sehr kompakt:

Man beachte die tiefhängenden Strukturen südlich (links) der Fracten. Eine verdächtige Absenkung genau dort, wo man einen Tornado vermuten würde – allmählich vom RFD eingehüllt.

Jedenfalls war das Ganze richtig heftig am Rotieren. Aber schön langsam wurde die Struktur verwaschener, am Ende des vorherigen Zeitraffers sieht man, wie Regen den Aufwindbereich durchstößt. Die Zelle wurde also abwinddominant. Und damit war das Ende der Superzelle besiegelt.

An der Grenze zu Österreich angekommen,war es nur mehr eine Gewitterlinie. Der Outflow eilte voraus und machte einen rotierenden Aufwind unmöglich. Das System zog aber zumindest mit ordentlicher Blitzaktivität und Starkregen noch bis in den oberösterreichischen Zentralraum.

Wir sehen also, dass CAPE nicht alles ist. Natürlich, bei CAPE=0 geht nichts. Aber selbst bei wenigen Hundert J/kg ist viel möglich. Allerdings nur bei einer optimalen dynamischen Komponente. Und mit einem Hebungsmechanismus, der an diesem Tag massiv gewesen sein muss. Die Zelle dürfte genau im Zentrum des Bodentiefs gelegen haben. Das zeigen auch die Messwerte, der Wind strömte großräumig in zyklonaler Richtung um die Superzelle (nahe Salzburg).

Dadurch wurde die gesamte Energie im Alpenvorland angesaugt und verwertet. Auch die Luftdruckwerte bestätigen das. Die Luft strömte aus allen Richtungen zusammen und musste aufsteigen. Auch die Berge an der Südflanke trugen bestimmt ihren Teil an der Hebung bei.

An diesem Nachmittag hat also alles zusammengepasst. Auch muss man sagen, dass die Zelle über weite Strecken sehr isoliert bleiben konnte. Bei vergleichbaren Lagen war es meist so, dass eine Superzelle bald Konkurrenz aus Süden bekam: Gewitter bildeten sich typischerweise in den Nordalpen, schnitten der Alpenrand-Zelle die Energiezufuhr ab und verschmolzen zu einer Gewitterlinie oder einem Cluster. Das war an diesem Tag nicht so, wahrscheinlich aufgrund der mangelnden Energie in den Nordalpen und/oder des Föhns.

Eine gute Gewitterlage ist also häufig ein Ritt auf Messers Schneide. Ein kleines Detail reicht oft aus und die Superzelle geht bald wieder ein oder bildet sich erst gar nicht. Es war ein fragiles Gleichgewicht zwischen ausreichend Energie, konzentrierter Hebung und idealer Windscherung.

Von daher können wir aus der Gewitterlage am 30.04.2021 enorm viele Lehren ziehen. Bleibt abzuwarten, ob sich in diesem Sommer noch eine vergleichbare Konstellation ergibt. Dann wird es spannend zu analysieren, wo die Unterschiede liegen und wie sich diese auswirken. Ich traue mich fast wetten, bei mehr Energie hätte es gerüsselt 😉

Abschließend nochmals den gesamten Radarverlauf in zwei Varianten.

Die Highlights habe ich in meinem YouTube-Video zusammengefasst: